八ヶ岳には硫黄岳を中心に湧く源泉を活用し標高2,000m付近に位置する温泉宿がいくつか存在している。その中でも唐沢鉱泉(1,870m)と本沢温泉(2,150m)は「日本秘湯を守る会」の会員宿である。特に本沢温泉は創業140年を超える歴史があり、小海と諏訪をつなぐ夏沢峠を往来する旅人や商人の旅の疲れを癒すため明治15年に作られ、その濃いめの泉質で湯治客を呼び、もてなしていたようだ。

そして2024年の年末、仕事の提案書を徹夜で書き上げ、体は疲弊し、自然の癒しを渇望していた会社員が、140年の歴史がある八ヶ岳の秘湯に湯治を求め訪れた。<文/写真:Yuki Fujimura>

秘湯を求め冬の八ヶ岳へ

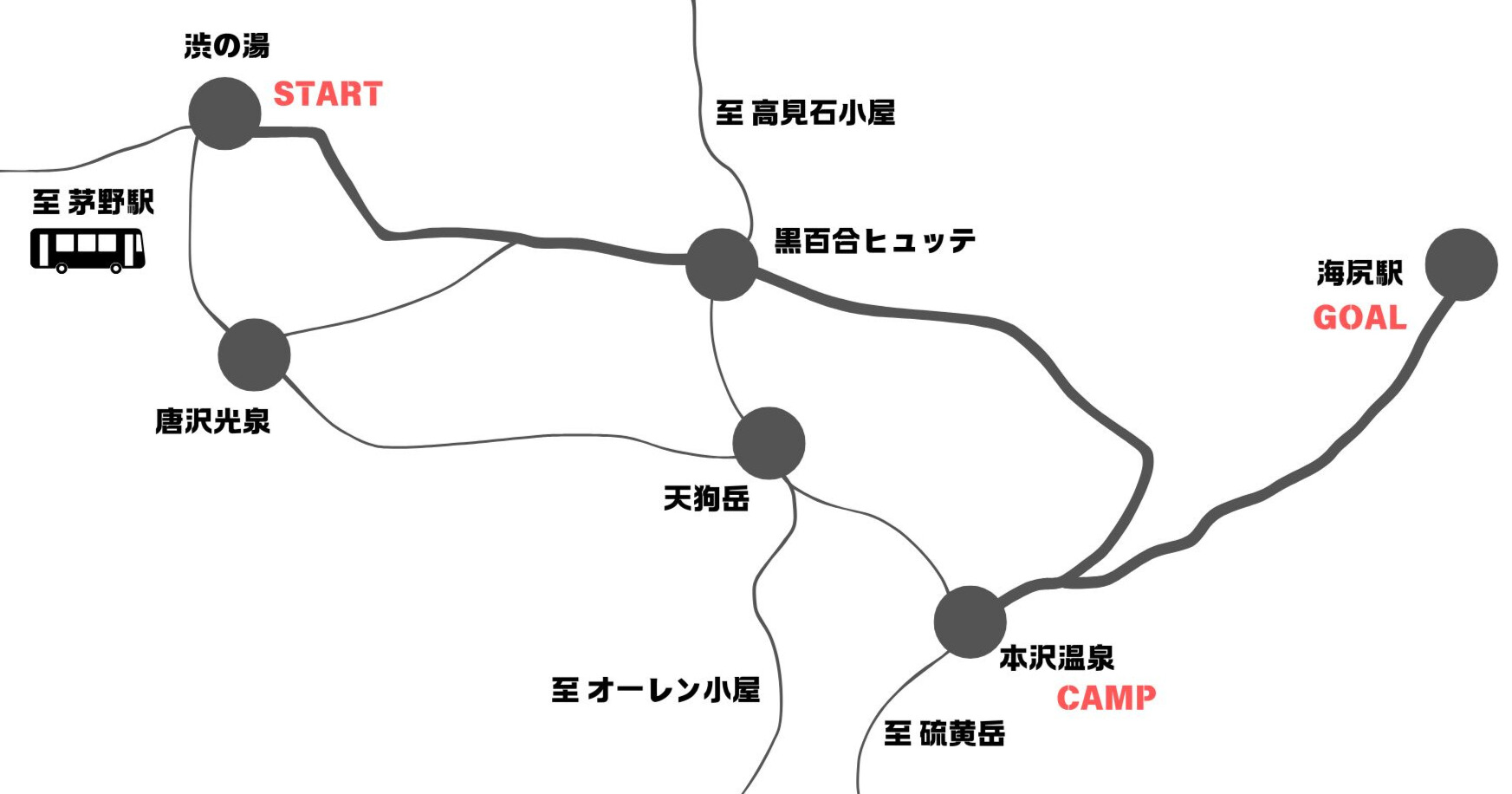

本沢温泉へのアクセスは、極力公共交通機関を使用した。

車の場合は運転に集中しないといけないし、電車とバスの方が物事をゆっくり考える時間が取れると思ったし、なんなら帰りにお酒も飲める。

雪上のテント泊は人生で2回目になるが、1回目は南アルプス長衛小屋にて底からの冷えに苦しめられ一睡も出来ず、2泊予定のところ1泊に切り替え、さらに甲斐駒ヶ岳の登頂も断念した苦い経験がある。今回の旅では底冷え対策も追加し、冬の八ヶ岳に耐えることができるかのリサーチも兼ねている。

神奈川の藤沢から始発で茅野へ向かうも、複数回の乗り換えを経て到着は9時。渋の湯行きのバスまで時間がないのでお昼ご飯兼行動食と晩酌用の酒を買うべくとコンビニを探した。

、、、おや?

茅野駅改札を出て辺りを見渡してもコンビニらしき店はなく、売店も空いていないではないか。。。

想定外の事態に頭を抱えた。雪山ソロテント泊ということは酒で体を温める必要があり、酒とあてが無いということは、ただの苦行になる可能性がある。帰宅が視野に入り始め10分ほど経過したところで、改札前にあるお土産屋に店員の姿が見えた。

助かった、、、9時からオープンしている奇跡のお土産屋に感謝しつつ、無事に麗人酒造の諏訪浪漫ビールや養命酒製造のフリーズドライ粥等々の地物を手に入れ、滑り込みで渋の湯行きのバスに乗り込んだ。

茅野駅から渋の湯まではバスで1時間弱ほどで、山道を軽快に走りながらグングンと標高を上げていく。うたた寝をしてしまい、気付いた時には窓の外は雪景色だった。今シーズン初の雪を見ながら、行動食が買えなかったので昼飯は黒百合ヒュッテのビーフシチューをいただくことに決めた。山小屋が多い八ヶ岳ならではのオプションだし、山小屋飯を楽しむのも旅っぽくて逆に良い。

渋の湯から山道を歩き2時間ほどで黒百合ヒュッテに到着する。

靴についた雪を落とし黒百合ヒュッテの中に入ると、若いハイカー3人組の先客がいた。既に注文も済ませているようだ。

3人組ハイカーはストーブを囲むように真ん中が切り抜かれた丸テーブルに座っており、私も相席させてもらい、ビーフシチューとパンのセットを注文する。先客は男性1人女性2人の構成、なんとなく会話が耳に入る。大阪から来ており強風の天狗岳をなんとか登頂後、黒百合ヒュッテでくつろいでいるようだ。

だがしかし、女性1人が席を外した時の残り2人の会話が妙にぎこちない。おそらく山好きカップルの天狗岳登山にオシャレ山ガール女友達が同行することになったのでは、と邪推する。一見楽しそうだしとても羨ましいし僕も混ぜてもらいたかったが、2人になった時のぎこちなさ具合を見ると、グループ登山も気疲れして大変なのだろう。彼らもキラキラしているように見えて苦労しているのだ。

どうでも良いことに頭を巡らせながらパンにビーフシチューをひたすら浸し、雪山の中とは思えない美味な食事をいただいた。

この野天風呂、ワイルドすぎる

黒百合ヒュッテを出る頃は更に風が強まってきており、初日の天狗岳到着は諦め中山峠から東天狗、根石を巻いて本沢温泉へ向かうことにした。林道は風の影響も少なくすれ違ったのは1人だけ、静かな雪山歩きだった。

本沢温泉に到着したのは14:30で気温は-6℃。

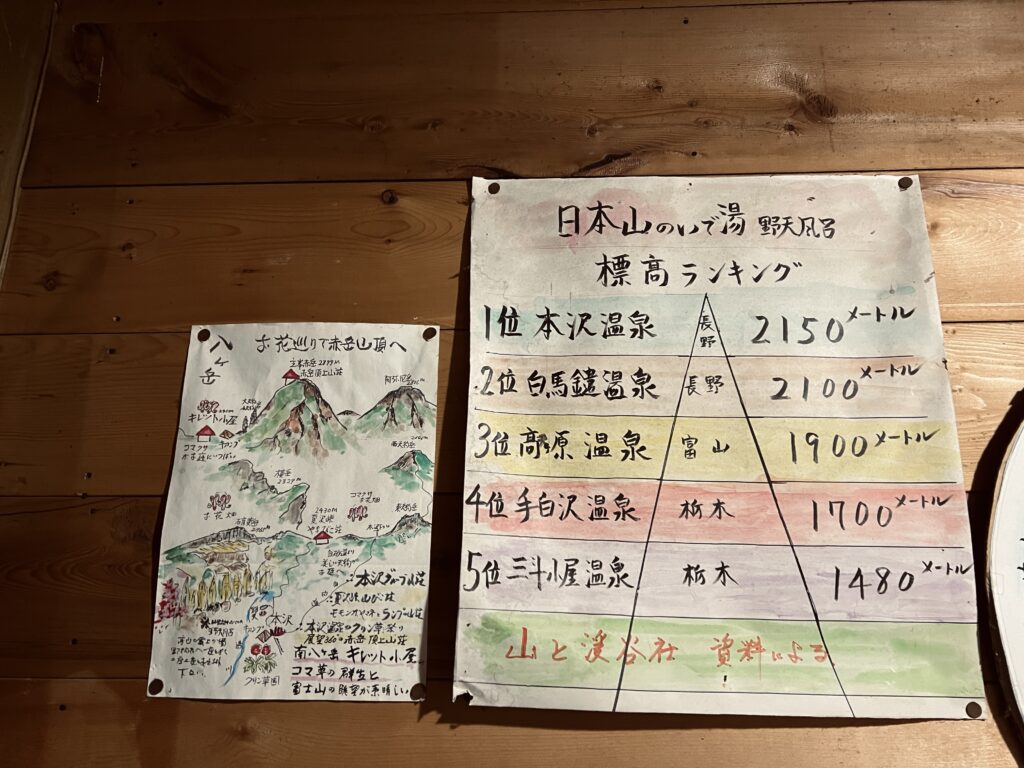

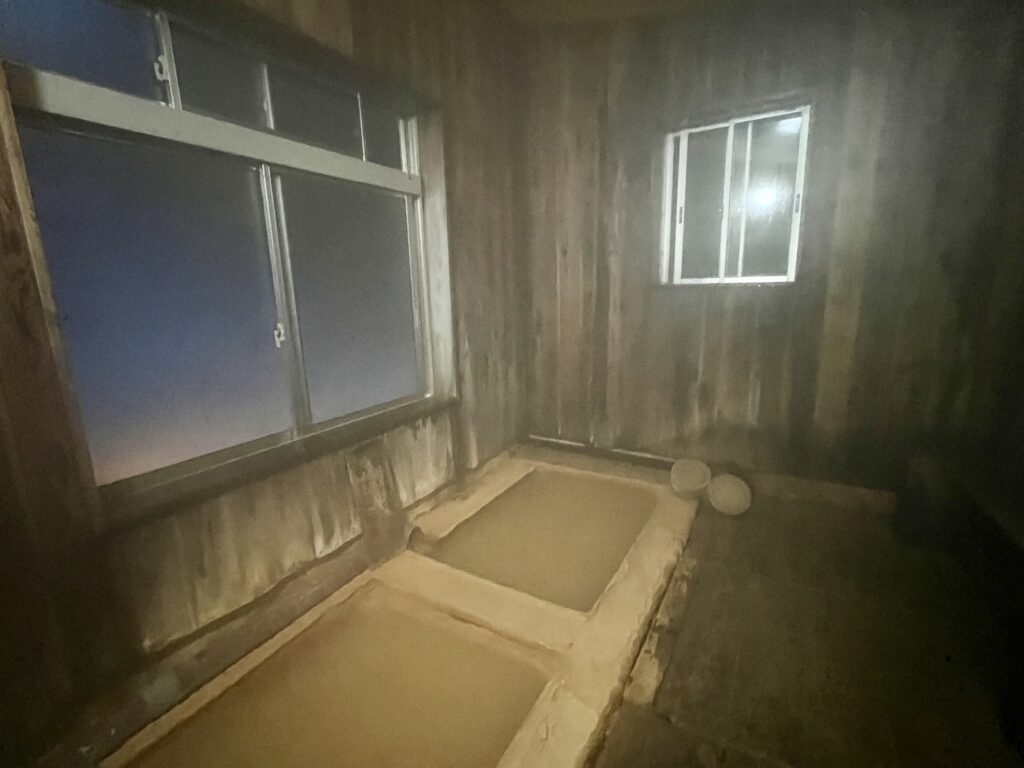

一刻も早く温泉に浸かりたい思いで受付とテント設営を済ませる。本沢温泉には日本最高所野天風呂である「雲上の湯」、内湯の「こけももの湯」、冬季だけ開湯する外湯の「石楠花の湯」の3つの湯船があり、野天風呂と内湯外湯は全く異なる泉質である。(内湯は今回入浴不可のようだった)

また外湯は11:00-17:00の1時間毎男女入換制で、テント泊者は17:00までに入らなければならない。

現時刻は15:00、夜中に野天風呂に行く場合、暗闇の中で徒歩10分の雪道を歩く必要があり、これはリスキーすぎる。最善の策は、今すぐに野天風呂に行き冷えた体を瞬間的に温め、続けてテントにより近い外湯に16:00-17:00のタイミングで入ることだろう。温泉プランニングを終え、意気揚々と野天風呂へ向かうこととした。

野天風呂までの道は数分山道を登った後、気を抜くと滑落するシビアなトラバースを抜ける必要があった。なんなら若干凍り気味であり、アイゼンも外していたのでチビチビと滑らないようにゆっくり歩く、明るいうちに来るのが正解だったと確信する。

慎重に足を進めながらふと顔を上げると、遠くに野天風呂が見えた。

まさか、、、

そこは、中年男女による宴会場となっていたのだ。

中年女性2名、男性1名がお酒を飲みながら湯船に浸かり、ほぼ宴会状態。さらに若い女性2名が足湯に浸かっているのが見えた。

そうか、そもそも野天風呂は混浴だったのか、、、これはやられたぜ〜!

と思いつつ当然山に水着など持ってきていないため、この状況に一度脳内で会議を行う。

雪山の野天風呂にわざわざ1人で来て引き返すわけにもいかない!という僕の中の悪魔の一声が勝ち、羞恥心を捨て、頃合いを見計らいうまくタオルでイチモツを隠しながら湯船に入ることにする。湯に浸かるまでの難易度が非常に高く、おそらく大事な部分は見られてしまったかもしれないが、肝心のお湯は非常に熱く硫黄臭の効いた硫酸塩温泉が体の芯まで温めてくれる感覚があった。

5〜10分ほど湯に浸かり、そろそろ上がって外湯に移動しようかと頃合いを見計らう。

中年グループの宴会は、ビールを終え日本酒に差し掛かっていた。

なんとかタオルで隠しながら体を拭き着替えを取ろうとすると、、、

なんと着替えが全て凍っていたのだ。

まずは氷の鎧と化した山と道のDF Mesh MerinoとWUNDERWEARを履く、すぐに体温に溶かされ身体に馴染んでくる。改めて優秀なベースレイヤーの必要性を実感する。残りの氷鎧もサッと纏い、足早に野天風呂を後にした。

宴会は2本目の日本酒に差し掛かっていた。

冷える夜、苦しむ喉の渇き

野天風呂でのワイルドな体験を経て、17:00前に足早に外湯へと向かった。

外湯はしっかりとプライバシーが守られており、誰にも見られないで着替えられることは幸せなのだと気付かされる。氷の鎧を脱ぎ、貸切状態のお湯に浸かる。外湯の泉質は「ナトリウム・カルシウム‐硫酸塩・炭酸水素塩泉温泉」である。効能はよく分からないけどとにかく濃く、身体が硫黄臭になる。

お湯をしっかり拭いても、着ていたダウンにも若干臭いがこびりつくぐらいの濃厚さであった。臭いの代償を払ったことにより、体は暖かい衣を纏ったかのように長く保温状態がキープされる、冬の八ヶ岳にふさわしい温泉だった。

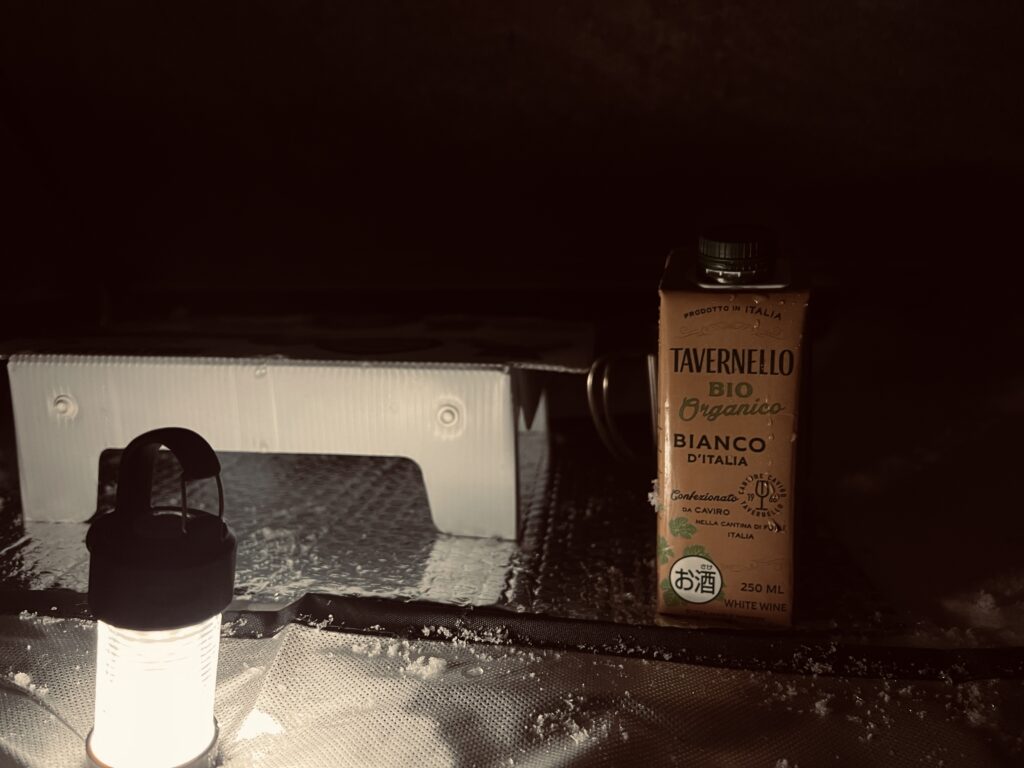

外湯でしっかりと体が温まったので、いよいよ真冬の八ヶ岳テントに戻る。暖かさ継続のため夕飯はおでんをチョイスし、諏訪浪漫ビールと共にいただく。

テント場には、私の横にcruxとfinetrack のダブルウォールテントが張られている。お隣さんの3人グループと外で歯磨きをしながら雪止まないね〜とか出身どこなの〜などたわいもない雑談をしていると、cruxのテントで泊まるであろうリーダー格の男が、遅れてきた1人の男を指差しながら、

「実はコイツ、今日テント忘れたから外で寝るんだよ!雪山でテント泊の練習するために集まったのに、ありえないよな!」

と信じられない発言をした。理解不能だったが、リーダー格の男は地元民かつ手だれのようだったので山の厳しさは知っているはず、これは問題ないだろうと思い軽くスルーした。テントを忘れた彼は無事なのだろうか。

就寝前の外気温は-12〜13℃だが幕内はだいたい-7℃、これならなんとか寝れる。21時には就寝したものの、深夜に寒さで数回目が覚める。ただ一睡もできないほどではなく、温泉の効果も感じられる。装備も含め雪山テント泊の良いテストとなった。

朝も結局雪は止まず、硫黄岳、天狗岳も引き続き強風とのこと。山頂へのアタックは諦め、特別に朝の外湯に入らせていただきしっかりと温まり海尻駅へ下山することとした。

下山し民家が見え始めた時には、晴れ間も見え初めていた。

とりあえず喉が渇いていたので自販機を探すも、全く見当たらない。駅に行けば何かあるかと思い海尻駅に着くと、待合室のみがある無人駅で自販機など当然無く、周囲にもコンビニはない。電車も30分以上来ない。

喉の渇きが限界を迎え、前日の残りワインをチビチビと飲みながら電車を待った。日本一高い場所を走る電車だけあるぜ、長閑すぎるJR小海線、恐るべし。

冬山を過ごす格安のアイテムたち

雪山テント泊に向けて購入した道具たち。テント内は最下面から順に以下の装備。

・アルミシート(BasicStandard)

・タイベックソフトシート(MountainResearch)

・クローズドセルマット(FIELD RECORD/FR-sleeping mat UL)

・エアーマット(Naturehike)

・SOLエマージェンシー

・mont-bellダウンハガー

今回新調したアルミシートとエアーマットが高コスパだったため紹介させてもらう。

Naturehike R8.8エアーマット

脅威のR値8.8を叩き出している、冬山での使用が想定されたエアマット。

このR値が出せるマットは某メーカーNのテ〇サーなどがあり3万以上はするのが、この製品はその半額以下である。当然品質に不安はあるものの、今回の山行や冬のキャンプを含め4回使用してみたが、今のところ壊れることはなく問題なく使用できている。とにかく空気の層が厚いので冷気を感じずらく、寝心地も悪くない。重さは500gと少し重めだが、冬だけの使用と思えば全くもって問題ないのでは、と感じている。いつかテ〇サーに切り替えようと思っているが、しばらくは重宝しそうである。

| 【全店P10倍+5%クーポン】Naturehike 高R値 エアーマット R4.6/R5.8/R8.8 アウトドア -10°C/-20°C/-30°C使用可能 厚手 8cm/12cm 超軽量 連接可能 コンパクト キャンプ 登山 インフレーターマット r値 マット 耐水加工 車中泊 テント泊 防水 防災 価格:13,990円~(税込、送料無料) (2025/2/20時点) 楽天で購入 |

BasicStandard アルミシート サバイバルシート

アルミやポリエチレンなどが4層重ねられた断熱シート。アルミ面を上に向けることで体温を反射し、暖かさをキープしてくれるもの。こちらも150gと多少重く嵩張るが、大きさは約105×180cmで1人で寝るには十分なサイズ感であり、冬山のグランドシートの代替として使用するのにちょうど良いのではないだろうか。今回タイベックシートを重ねたが、次回からは本シートのみで問題ないと感じた。

| BasicStandard アルミシート サバイバルシート 4層 保温 ぽかぽか 静音 ブランケット 非常用 携帯 コンパクト アルミ毛布 スペース暖シート 防寒 防災グッズ 価格:2,386円(税込、送料無料) (2025/2/20時点) 楽天で購入 |

bamboo peg

雪山テント泊で実は重要なのがペグ。雪深い場所でテントを張る場合は20cm程度は長さが必要だし、雪が少なめのテン場では、凍った地面にも刺さる強度が必要となる。MSRのブリザードステイクが軽量かつ頑丈だが、いかんせん1500円/本と非常に高い。そこで今回導入したのが竹で出来たペグ。こちらは40g/本(個体によって重さが若干異なる)とかなり重いものの、値段は8本で2000円弱と圧倒的に安く、石で強引に凍った地面に打ち込んでも折れない強度を持っている。最悪凍った地面の中で折れてしまったとしても自然素材なところも安心である。ちなみにお隣さんのcruxさんは、金沢にある源という寿司屋の鱒寿司の包装に使われている竹がペグとして調子良いから使っているらしい。信じるか信じないかはあなた次第。

| 竹ペグ ペグ 20cm 8本 自然素材 スノーペグ 雪山 登山 雪中キャンプ 杭 刃 bamboo peg 価格:2,454円(税込、送料別) (2025/2/20時点) 楽天で購入 |

以上!

コメント